本チームの研究プロジェクトについてRIKEN NEWSで紹介されました。植物×微生物で農業に貢献できるようチーム一丸となって研究を進めます。

紹介記事はこちら:

https://www.riken.jp/medialibrary/riken/pr/publications/news/2020/rn202012.pdf

本チームの研究プロジェクトについてRIKEN NEWSで紹介されました。植物×微生物で農業に貢献できるようチーム一丸となって研究を進めます。

紹介記事はこちら:

https://www.riken.jp/medialibrary/riken/pr/publications/news/2020/rn202012.pdf

SIP戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)で私たちが進める次世代型農業を目指したフィールドオミクスプロジェクトの研究活動がNature誌で紹介されました。2021年度からはムーンショット型農林水産研究開発事業の枠組みに移行して継続していきます。

Nature誌での紹介記事はこちら:

https://www.nature.com/articles/d42473-020-00382-8

SIP第2期スマートバイオ産業・農業基盤技術についてはこちら:

https://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/sip/sip2/about/index.html

ムーンショット型農林水産研究開発事業についてはこちら:

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/moonshot/moonshot.html

インタビュー記事はこちら:

https://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/sip/sip2/interview/index.html

SIPスマートバイオ産業・農業基盤技術のウェブサイトはこちら:

https://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/sip/sip2/index.html

2つの共同研究プロジェクトが同時にプレスリリースされました。本チームの得意とする網羅的遺伝子発現(トランスクリプトーム)解析およびバイオインフォマティクス解析を中心に担当しました。

プレスリリース1はこちら

https://www.riken.jp/press/2020/20200807_4/index.html

プレスリリース2はこちら

https://www.riken.jp/press/2020/20200807_5/index.html

人類は様々な農業に関する取り組みにより人口増加を支える食料供給を実現した一方、農地への過剰な施肥により農業由来窒素による環境汚染や土壌の劣化を招いてしまいました。大量生産・大量消費・大量廃棄型社会の弊害が指摘されている今、植物-微生物-土壌の農業環境のバランスを整え、持続的な作物生産を実現する環境共存型の新しい農業が求められていると考えております。本総説では、学術分野の垣根を超えて近年国内で進められている農業現場でのマルチオミクス解析について技術的背景と研究例を紹介し、マルチオミクス解析が拓く次世代農業の姿について論じております。

詳しい内容は、こちらで紹介しております

http://hokuryukan-ns.co.jp/cms/books/アグリバイオ%E3%80%802020年8月号/

植物は固着性の生物のため、体を作り変えながら、環境の変化に柔軟に対応しております。このような現象は、発生リプログラミング(developmental reprogramming)と呼ばれております。今回私たちは、発生リプログラミングの典型的な例として、根粒共生、寄生植物の寄生、傷に応答した再生についてこれまでの学術的な知見をまとめ、公開データを使って比較解析をしました。その結果、上記の共生、寄生、再生は一見形態的に異なる現象なのですが、細胞レベルでは共通なイベントが起きており、さらに同じ遺伝子群(ARFやLBDという遺伝子)が使われていることがわかりました。今後これらの遺伝子を中心に発生リプログラミングの研究が進むことにより、植物ならではの生存戦略の秘密が解明されると期待されます。

詳しい内容は、こちらの総説論文で紹介しております

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.01084/abstract

私たちは、農業生態系における植物-微生物-土壌の複雑なネットワークのデジタル化に成功し、これまでは熟練農家の経験として伝承されてきた高度な作物生産技術を科学的に可視化できるようになりました。

本研究成果は、化学肥料に頼らず有機態窒素を活用することで、持続可能な作物生産が可能であることを示しており、環境共存型の新しい農業に向けた持続的な作物生産の実現に貢献すると期待できます。

原著論文はこちら

https://www.pnas.org/content/early/2020/06/03/1917259117

プレスリリースはこちら

https://www.riken.jp/press/2020/20200609_2/index.html

本研究発表は、理研websiteのトップページに加え、日経バイオテク、化学工業日報、福島民友新聞、福島民報、農業協同組合新聞、科学新聞、

生物系特定産業技術研究支援センターのサイトで取り上げられました。

菌根菌は大きく分けて7種類(人によっては8種類)います。それで私たちが扱うのはその中で最もメジャーなアーバスキュラー菌根菌(以下、AM菌)というタイプの菌根菌です。現在、AM菌は316種類ほどいると見積もられていていますが、後述する理由で培養が難しく、そのほとんどがバイオリソース化されていません。

菌根菌は大きく分けて7種類(人によっては8種類)います。それで私たちが扱うのはその中で最もメジャーなアーバスキュラー菌根菌(以下、AM菌)というタイプの菌根菌です。現在、AM菌は316種類ほどいると見積もられていていますが、後述する理由で培養が難しく、そのほとんどがバイオリソース化されていません。

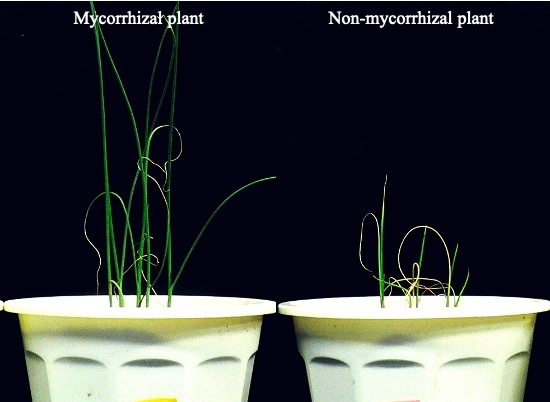

このAM菌は地球上で植物が生えている場所のほぼどこにでもいます(ただし、樹木にはあまり感染せず、別なタイプの菌根菌が感染します)。実際、陸地にいる全植物の8割はこの菌が感染していると言われています。つまり、感染していない植物の方が少ないのです。このAM菌がいなくなると植物の生育が相当貧弱になります。AM菌を完全に殺した土に肥料を与えて、ネギの種を播いて約2ヶ月間育てた時の写真が、右側のポットです。そこに、他の条件は全く一緒で種を蒔くときにAM菌を入れて育成したのが左側のポットです。ご覧の通り、AM菌がいないと貧弱な生育を示しますが、AM菌を入れると大きく改善します。

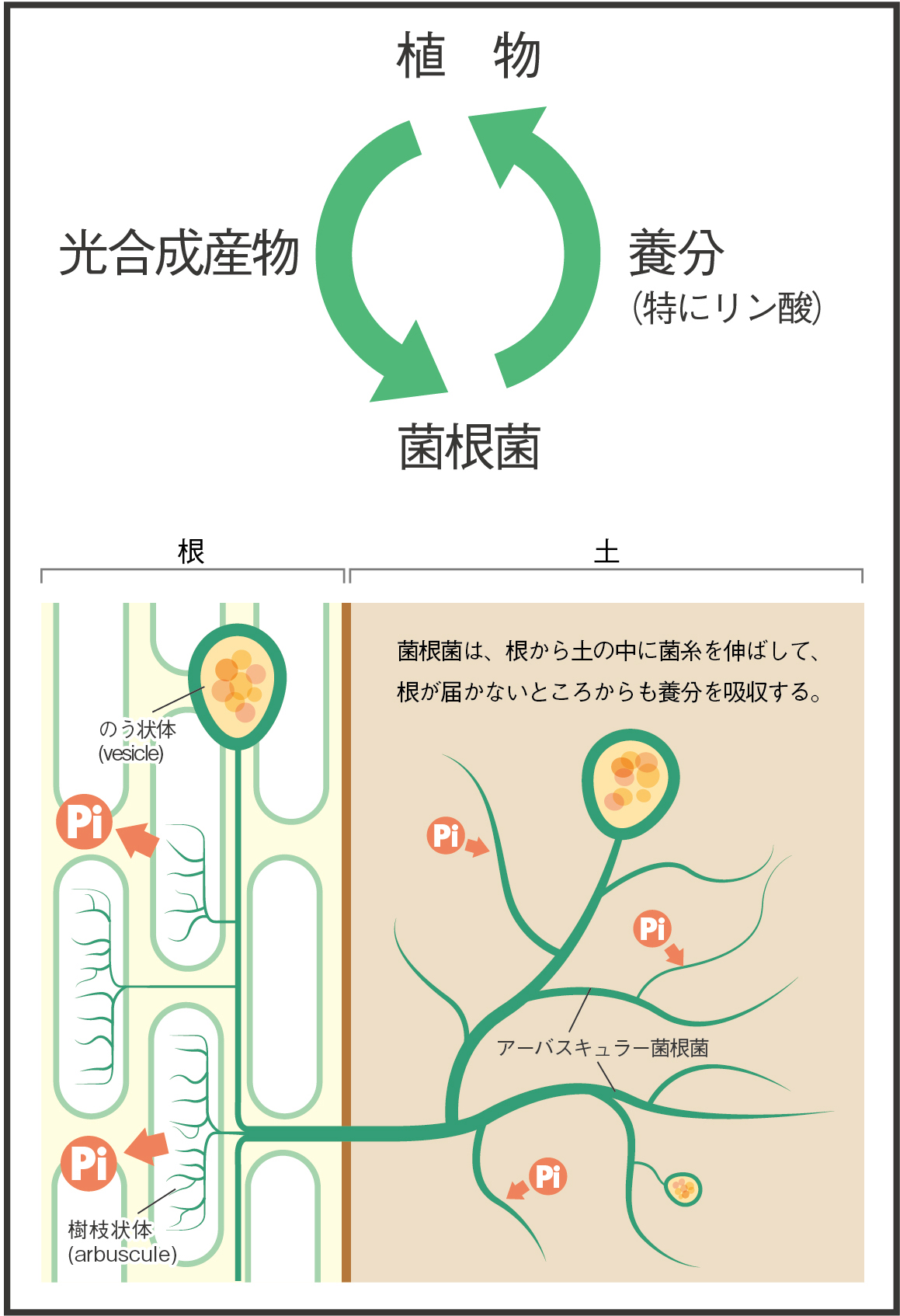

この理由は、この菌が植物に感染・共生すると、養分(特にリン酸)と水分吸収の促進、塩・乾燥ストレス耐性の向上、植物病原菌への耐性の向上などの効果を与えて、植物の生育を大きく改善するためです。その代わりに植物は光合成で得た炭素源をAM菌に与えています。ここでは、このようなAM菌による何らかの有益な効果をまとめて「接種効果」といいます。

このようにAM菌は植物の生育を大きく改善することから、農業への利用が期待されています。実際に、AM菌は日本の地力増進法で認められている土壌改良資材の1つに挙げられています(VA菌根菌資材として規定されています)。しかし、同時に農地ではAM菌の上手な利用の仕方がわかっていません。

この理由は、多くの要因(農地のAM菌の数、圃場の環境条件、植物との相性、農地への過剰な施肥や農薬散布、農作物の品種改良など)がAM菌の接種効果に正負の影響を与えるため、AM菌を使うべき場面を正確に理解出来ていないためです。

また、AM菌自体の理解もまだまだ不十分です。これは、AM菌がいくつかの(研究を面白くも、難しくもさせる)特徴を持っているためです。

1つは単独で培養出来ないということです。AM菌は植物から与えられる炭素源に完全に依存しているため、皆さんがよく知るアオカビや酵母のように、適切な培地を使って無菌的に単独で培養することが出来ません。その増殖には植物との共生が必須です(絶対共生と言います)。

本チームではAM菌を植物の根とともにin vitro(試験管内)で培養できる技術開発をしており、その技術を使って国内からAM菌を収集し、バイオリソース化する研究をしております。またAM菌を農業に応用する研究も行っております。